|

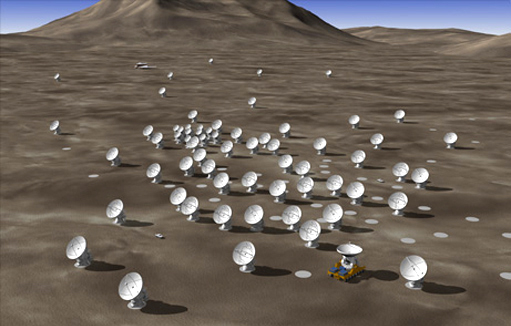

世界20カ国による国際プロジェクト・アルマ望遠鏡が、いよいよ(9月30日)科学観測を開始した。 アルマ望遠鏡の正式名称は、「アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計(Atacama Large Millimeter/submillimeter Array)」といい、文字列のイニシャルを並べてALMAと呼ばれる。電波の中でも波長が短いミリ波・サブミリ波を観測できる装置で、ハッブル宇宙望遠鏡やチャンドラX線観測衛星では観測できなか物質も観測することが可能だ。 この巨大観測装置は、チリ北部アタカマ砂漠の標高5000メートルの高さに建設中だ。この高さなら空気中に不純物質が少なく、また一年を通じて300日が晴れているという天候上の特性から、水に弱いとされるミリ波・サブミリ波を常時捉えることができる。 2013年に完成する予定で、そのときには直径18.5キロの範囲に66台のパラボラアンテナが配置され、それらが光ファーバーにつながれることで、立体的な観測が可能になる。今回は16台のアンテナを使って試験的な運用が始まった。 このプロジェクトには、米国立電波天文台(NRAO)、ヨーロッパ南天天文台(ESO)とともに、日本の国立天文台も参加している。日本が受け持っているのは「ACA(Atacama Compact Array)」と呼ばれる高精度の干渉計システムを構成する直径12メートルのアンテナ4台と直径7メートルのアンテナ12台などである。 このプロジェクトが完成すれば、ハッブル宇宙望遠鏡の10倍の性能をもつ望遠装置で、宇宙の観測が可能になるそうだ。ハッブルの不在を埋める貴重な戦力になってくれるだろう。(写真はプロジェクトの完成予想図) |